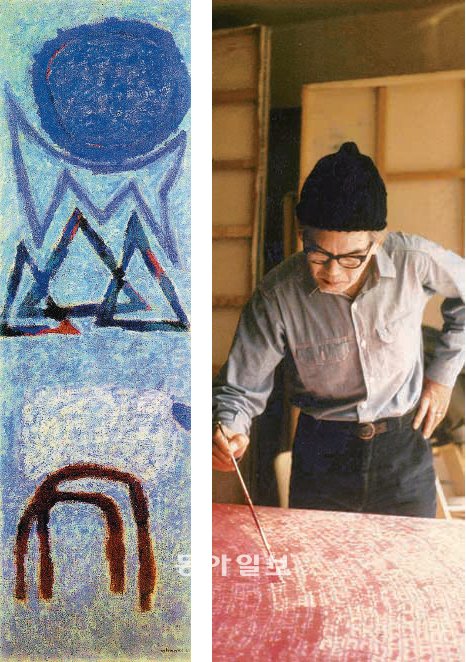

김환기 화백

김환기 (1913~1974)

수화 김환기 선생은 한국 추상미술의 제1세대로서 세련되고 승화된 조형언어로 한국적 서정주의를 바탕으로 한 고유의 예술 세계를 정립하여 한국을 비롯, 현대 미술의 중심지인 파리와 뉴욕으로까지 그 이름을 알리신 분이다.

그는 1930년대 후반 경부터 가장 전위적인 활동의 하나였던 추상미술을 시도, 한국의 모더니즘을 리드하였으며 현대적이고 절제된 조형언어를 바탕으로 이룩한 그의 정서세계는 50년대에 이르러 산, 강, 달 등 자연을 주 소재로 더욱 밀도 높고 풍요로운 표현으로 한국적 정서를 아름답게 조형화하였다.

그의 예술은 56년부터 59년까지 약 3년 간의 파리시대와 상파울로 비엔날레에서 수상한 해인 63년부터 작고한 74년에 이르는 뉴욕시대에 가장 왕성한 활동을 보여준다.

파리시대와 서울시대를 포함한 50년대까지 그의 예술은 엄격하고 절제된 조형성 속에 한국의 고유한 서정의 세계를 구현하였으며, 60년대 후반 뉴욕시대에는 점, 선, 면 등 순수한 조형적 요소로 보다 보편적이고 내밀한 서정의 세계를 심화시켰다.

해와 달 1962

김환기 화백의 추상미술

그림은 세상을 꿰뚫어 보려는 화가의 시선(視線)이다. 그 시선이 남다르게 신선하다면 성공한 예술가로 평가받고도 남는다. 바로 김환기 화백이 그런 화가 아닌가 싶다.

『가장 민족적인 것이 가장 세계적인 것이다』라는 말들을 흔히 한다. 그러나 많은 경우, 민족적인 것의 내면보다는 외형에 안이하게 집착하면서 그것을 가장 민족적인 것, 나아가서는 가장 세계적인 것으로 잘못 이해하며 평가하는 경우가 많다.

가장 민족적인 것이 가장 세계적인 것이 되기 위해서는 이미 있는 민족적인 것이나 세계적인 것에 오히려 집착하지 말고 거기서 보다 더 자유롭게 떠나서 자신의 것을 만들어야만 하는 것이다. 김환기는 그처럼 자유롭게 떠나서 새로운 도전을 해냈다는 의미에서 가장 민족적이며 가장 세계적인 두드러진 일을 한 현대의 화가였던 것이다.

10만개의 점 1973

무 제 1963

날으는 새 두 마리 1964

녹샘점

달 두 개

달과 배 1959

달밤의 화실 1957

론 도 1938

무 제 1960

산 1955

여인과 매화와 항아리 1956

영원의 노래 1957

정 원

피난 열차 1951

항아리와 날으는 새 1958

항아리와 매화가지

전남 신안군 안좌도 생가

수화(樹話) 김환기. 그는 끊임없이 자신의 예술을 탐구하고 도전했다. 국내에서의 명성과 지위에 안주하지 않고 세계 미술의 중심지 파리, 뉴욕으로 향했다. 항아리, 달, 산 등 한국적인 소재에서 더 나아가 점, 선, 면의 순수 조형을 통해 인간의 근원인 자연과 영원한 우주로의 회귀를 노래한 화백 김환기. 김환기 탄생 100주년을 맞아 그의 작품 세계를 들여다본다.

“나는 남방의 따사로운 섬에서 나고, 섬에서 자랐다. 고향 우리 집 문간을 나서면 바다 건너 동쪽으로 목포 유달산이 보인다. 그저 꿈같은 섬이요, 꿈속 같은 내 고향이다.”

김환기는 1913년 신안 앞바다에 떠 있는 작은 섬 안좌도에서 대지주였던 김상현의 외아들로 태어났다. 육지와 통하는 연락선조차 드문 시대였지만 김환기는 화실까지 두고 그림 공부에 매진할 정도로 미술에 빠져 있었다. 아름다운 고향 풍경은 그의 예술의 모태가 되었다. 1933년 김환기는 니혼대학 미술학부에 입학, 일본 추상미술의 선구자들과 교류하며 추상화에 눈을 뜨게 된다. 당시 일본에는 유럽의 여러 미술 사조들이 한꺼번에 밀려들면서 새로운 미술 운동이 일어나고 있었다. 김환기는 이를 어떻게 자기 것으로 체화해서 표현할 것인가 고뇌했다. 그의 초기작 <론도>(1938)는 당시 풍경화, 인물화 위주였던 한국 화단에서는 볼 수 없었던 곡선과 직선, 기하학적 형태로 구상한 작품으로, 그는 우리나라 추상회화의 선구적인 역할을 하게 된다.

“나는 조형과 미와 민족을 우리 도자기에서 배웠다.”

해방 전후 김환기는 서울 성북동에 터를 잡고 작품 활동을 하면서 한국의 미에 심취하게 된다. 1944년부터 6~7년간 매일 조선 백자 항아리와 목공예를 살 정도로 그 애정이 각별했다. 김환기에게 달항아리는 예술의 원천이었고 살아 있는 생명체와도 같았다. 평범한 둥근 모양, 평범한 백색…. 그는 특히 그 평범함에 주목했다. 거기엔 어떤 기교도, 위대한 미술품을 만들려는 도공의 욕심도 느낄 수 없었다. 도공의 무심(無心)은 자연과 일치했고, 그 결과 가장 평범하지만 가장 아름다운 그릇을 탄생시켰다는 게 그의 생각이었다.

“내가 그리는 그것이 여인이든 산이든 달이든 간에 그것들은 모두 도자기에서 오는 것들이요, 빛깔 또한 그러하다. 어찌하면 사람이 이런 백자 항아리를 만들었을꼬. 싸늘한 사기로되 다사로운 김이 오른다. 사람이 어떻게 흙에다 체온을 넣었을까?” 정원에 달항아리를 놓고‘달 뜬다’며 아이처럼 좋아했던 그는 1950년대 달항아리를 소재로 한 그림을 많이 그려 ‘달항아리 화가’로도 불렸다.

아내 김향안과 함께. 김향안의 내조는 평생 김환기 작품에 큰 힘이 되었다.

< 매화와 항아리> 53×37cm.

캔버스에 유채. 1957.

“저 단순한 구도, 저 미묘한 푸른 빛깔, 이것이 나만이 할 수 있는 세계이며 일일 거야.”

1956년 김환기는 새로운 도전을 위해 아내 김향안을 따라 세계 미술의 중심지인 파리로 간다. 그는 아침 9시에서 자정이 넘도록, 앞이 캄캄해서 지척이 안 보이는 절벽에 서서 죽느냐 사느냐 하는 심정으로 날마다 붓을 들었다. 그곳에서 피카소, 루오 등 거장들의 작품을 접하면서 그는 공통점을 발견한다. 강력한 노래가 있다는 것. 이를 통해 그는 자신이 작품을 통해 부르던 노래가 무엇인지 깨닫는다.

“예술이란 강렬한 민족의 노래인 거 같다. 나는 우리나라를 떠나봄으로써 더 많은 우리나라를 알았고, 그것을 표현했으며 또 생각했다.”

그가 알게 된 한국의 정서는 고향의 푸른 하늘, 푸른 바다였다. 이때부터 그의 작품에는 푸른색이 주조색으로 등장한다. 산월, 항아리, 매화 등을 현대적으로 조화롭게 담아내 아름다운 걸작들을 완성시켰고, 한국인 최초로 파리에서 6번의 개인전을 여는 성과를 이뤄낸다. 이어 1963년 상파울루 비엔날레 명예상 수상을 계기로 자신감을 얻은 그는 또 한 번 도전에 나선다. 현대 미술의 중심지인 뉴욕으로 떠난 것이다. 그의 나이 51세였다.

“미술은 철학도 미학도 아니다. 하늘, 바다, 산, 바위처럼 있는 거다. 꽃의 개념이 생기기 전, 꽃이란 이름이 있기 전을 생각해 보다. 막연한 추상일 뿐이다.”

당시 뉴욕은 2차 세계 대전 이후 기존 순수 예술의 권위는 무너지고 앤디 워홀로 대표되는 팝아트가 대중문화로 자리하고 있었다. 김환기에겐 충격이었다. 국내에서는 최고의 작가로서 명예를 누렸지만 뉴욕에서는 무명의 작가일 뿐이었다. 작품에도 변화가 필요했다. ‘부수는 용기가 필요했다’는 그의 말처럼 구체적인 사물의 형태는 사라지고 가장 순수한 조형 형태인 점, 선, 면으로 채워졌다. 하지만 그의 작품 세계를 이해하는 사람은 드물었고, 생계를 잇기 위해 육체노동을 하는 등 좌절과 고통의 시간은 계속됐다. 그러던 중 친구 김광섭 시인이 보내준 시 ‘저녁에’를 읽고 사무치는 그리움을 ‘어디서 무엇이 되어 다시 만나랴’(1970)라는 전면점화(全面點畵)를 통해 선보이며 다시 한 번 주목을 받는다.

캔버스 가득 채운 수많은 점들은 그의 가슴속에 깊이 새겨져 있는 고향의 산천이었고, 가족, 친구, 제자들의 얼굴이었다. 그것은 마치 살아 있는 생명체처럼 울림을 전해주었다.

“내가 그리는 선線, 하늘 끝에 더 갔을까. 내가 찍은 점點, 저 총총히 빛나는 별만큼이나 했을까. 눈을 감으면 환히 보이는 무지개보다 더 환해지는 우리 강산江山….”

이어 그의 작품은 우주와 같은 보편적인 아름다움이 존재하는 추상의 세계로 한발 더 나아간다. 자신의 모든 것을 내려놓고 그린 점 하나하나는 김환기가 온 생애 다해 도달한, 인간의 근원인 자연의 세계, 영원의 노래였던 것이다.

이상과 김환기, 두 천재의 아내 김향안

시인 이상의 부인이었고, 훗날 김환기 화백과 사랑에 빠져 결혼한 모던 레이디 김향안의 생애.

김향안은 경기 여고를 졸업하고 이화여대 영문과를 다니던 시절, 오빠의 소개로 시인 이상을 만났다. ‘우리 같이 죽을까, 어디 먼 데 갈까’라는 지극히 시인스러운 이상의 고백으로 두 사람은 사랑을 시작했고, 멀쩡한 여대생이 그 길로 짐을 싸들고 나와 1936년 결혼했다. 하지만, 이상은 결혼 4개월만에 시인으로써의 도약을 위해 동경으로 떠났고, 1937년 4월, 폐결핵으로 숨을 거둔다. 동경으로 달려가 임종을 지키고 이상의 유골을 한국으로 들고 온 김향안은 한 동안 슬픔에서 헤어나지 못했다.

그러던 중 김향안은 무명의 서양화가 김환기를 소개받게 된다. 이미 이혼 경력이 있는데다 딸을 셋이나 둔 남자였기에 김환기는 적극적으로 구애하지 못하고 편지로 서신을 교환하며 마음을 표현했다. 김향안의 부모는 자식이 있는 남자와 개가하는 것에 크게 반대했지만, 그녀는 ‘사랑은 믿음이고, 내가 낳아야만 자식인가’라며 1944년, 김환기와 재혼했다. 김향안의 본명은 변동림이었는데, 결혼을 반대하는 가족과 연을 끊으며 남편의 성을 따라 김향안으로 개명했다.

1955년 프랑스 유학길에 오른 김향안은 파리 소르본느와 에콜 드 루브르에서 미술사와 미술평론을 공부했다. 이대 교수직을 마다하고 김환기도 아내를 따라 파리에 갔고, 두 사람은 1964년 미국으로 건너가 줄곧 뉴욕에서 살았다. 서양의 미술세계를 경험한 것은 김환기의 작품이 세계적으로 지평을 넓힐 수 있는 계기가 되었다.

1974년 김환기 화백의 죽음 이후 김향안은 고인의 작품을 모으고 돌보는 데 모든 노력을 기울였다. 1978년 환기 재단을 설립해 김환기의 작품을 세상에 알리는 데 일생을 바쳤다. 1994년, 국내에서는 처음으로 개인의 사비로 만든 최초의 미술관인 환기 미술관을 부암동 산기슭에 열었다. 미술관 설계는 당시 보스톤에서 활동하던 세계적 건축가 우규승이 맡았고, 퐁피두 미술관 관장이었던 도미니크 보조도 참여했다. 요즘은 서촌과 부암동이 젊은 세대들에게 인기를 끌면서 미술관을 찾는 발길도 예전보다 많아졌다.

2004년 2월 29일, 김환기 화백이 세상을 떠난지 꼭 30년만에 김향안 여사도 뉴욕에서 별세한다. 허드슨강이 내려다보이는 웨스트체스터 공동묘지, 그토록 묻히고 싶어했던 남편의 묘지 바로 옆에 나란히 눕혔다. 예술가의 아내로써만이 아니라 수필 <파리와 뉴욕에 살며>, <사람은 가고 예술은 남다> 등을 발간하고, 개인전을 여는 등 스스로도 예술가였던 그녀의 인생. 한국 예술사에서 두 천재의 아내로 영원히 기억될 것이다.

'문화 역사 시사 > 문화 자료' 카테고리의 다른 글

| Die Lorelei (로렐라이) (0) | 2013.06.08 |

|---|---|

| 바운스 - 조용필 (0) | 2013.06.06 |

| 싸이 / 젠틀멘 (0) | 2013.04.15 |

| 발레 '봄의 제전 (Rite of Spring)' (0) | 2013.03.08 |

| 이색 발레 (0) | 2013.02.07 |